|

湖南师范大学

硕士学位论文

雕塑工作室的空间研究

姓名:谌扬

申请学位级别:硕士

专业:课程与教学论

指导教师:孙泉

20060401

摘要

随着艺术教育的蓬勃发展和素质教育改革的深入,艺术工作室在新兴的艺术教学模式中扮演着越来越重要的角色。目前,有关课题已经成为国内外研究的热点。工作室空间作为教与学的纽带,对其进行研究的课题却相对缺乏。

本文将正处于发展阶段的艺术工作室教学模式作为切入点,综合环境艺术中空间研究的理论与实践,以艺术学科之一的雕塑及其工作室为着眼点,对雕塑工作室的室内外空间的营造进行了各方面的分析。文章旨在通过对雕塑教学条件、创作要求与艺术审美的研究,着重论述雕塑工作室空间的营造手法、规律与趋向,将工作室空间的营造与雕塑学科特色相结合,运用所学理论知识与实践所得提出未来研究与发展的趋势。

在研究过程中,由雕塑本身入手,引出雕塑工作室的空间营造这一论题。综合运用归纳、总结的方法和理论联系实际的方法,在分析抽象的空间概念及应用方式的基础上,以实际案例与概念设计为主要内容,通过对具体的第一手材料与书本资料的研究,得出营造手法的创新见解。

关键词:雕塑;工作室;空间

ABSTRACT

With the developing of art education and quality——oriented

educat ion in the China,workroom plays more and more

important

role in the new teaching mode of the art.Recently,the topic

about art workroom has already been a hotspot in the

research

at home and abroad.

This article accesses through the teaching mode of the art

workroom that is in the course of developing by integrating

the

theories and practice on the research of environment art

space.

It focuses on the sculpture that i s one of art subjects and

its

workroom to analyze al l aspects of constructing the space

in

and out of the sculpture workroom.It aims to concentrate in

di scuss ing the measurements,rules and trends of

constructing

the space of sculpture workroom by combining the

construction

of workroom space wi th subject features of sculpture

through

the research on the teaching conditions,creation

requirements

and art taste for sculpture.It proposes the researching and

developing trends with theories and practice learned in

class.

In the course of researching,i t accesses through sculpture

in nature and fetches out the thesis of constructing the

space

of the sculpture workroom.It focuses in actual cases and

concept design on the base of analyzing abstract space

concepts

and application measurement by integrated utilization on

induction,summarization and the method of integrating theory

with practice. It leads out the innovat ion opinion on

constructing measurement by studying concrete first—hand

material and bookish data.

Keywords:sculpture:workroom;space

引言

在近年的学科实践活动中,艺术工作室以新兴的教学科研载体的姿态得到学术界的重视和研究,其建筑空间及其室内外环境氛围的整体营造常被作为试验性或研究性方案来探讨。各艺术门类分工不同,其工作室的空间营造也呈现各自不同特征。艺术之始,雕塑为先,因此,本文将以雕塑工作室这一特殊类型为研究对象,具体分析工作室的空间营造、功能要求、艺术氛围、教学环境等要素之间的丰富而又复杂的交叉关联,避免泛泛的谈理论,以求探索务实的实践性理想方案。

就雕塑工作室的特性来看,国内众多的环境艺术专著论文中都鲜于提及。虽然雕塑这门学科在城市化建设中逐渐被重视,并且各类论述百家争鸣,但对雕塑创作的工作空间缺乏研究。大量的雕塑、环境、建筑的设计还是脱节的。基于这一现状,进行这方面的探索性研究是非常必要的,这也是该篇论文研究论题的意义所在。从环境设计的发展状况来看,艺术工作空间的设计实践还不成熟,缺乏理论基础。而作为一种运做模式来说,雕塑工作室是为以工作室为依托的雕塑团队服务的,更多考虑的是合作性与研究性。因此,从现实的意义来分析,专业的综合性设计论题迫切需要雕塑家、建筑师、环境景观设计师共同协作,真正地要融合协调地组织设计工作,所涉及的拓展性问题是方方面面的。

能塑工作室就其自身的功能定义来说,涵盖了艺术工作室的要求,以工作室内共同习作的方式代替了过去的传统方式,追求开放式的多重交流性教学环境与手段。教学、研讨、展示等综合作用将学习

的空间“立体化”,多方位地引导学生提高其艺术追求。作为教学的场所而言,对艺术的学习与创作、对学术的探讨与摸索、对后来者的示范指导等作用赋予了工作室多重的使命。但是,这种工作室模式的研究没有形成系统的机制,并且就工作室本身的空间营造课题更极少被提及.工作室空间作为教与学的纽带,对其进行研究的课题也相对缺乏。那么,在缺少理论依据的情况下,要进行雌塑工作室空间的研究,就不可避免地要从雕塑本身入手来层层推论了。

雕塑作为一种重要的艺术表现形式,从石器时代发展至今,凝聚着人们对生活的理解与期望,渗透到人们艺术文化生活的多个领域,相较于其他艺术门类更具有广泛的大众性.理论工作者对这门艺术本身的风格、历史、文化、发展与影响等做了大最的研究,而与之息息相关的工具、场所、条件等物质因素的研究也同样重要。当人们以原始的“凿石为斧,穿骨为链”作为生存方式开始,劳动工具与生活装饰都来自于打磨和雕琢,居住的洞穴或野外都可成为制作的场所,也许任意找一处石墩,就可以进行“创作”,没有专属的“工作空间”,更谈不上创造良好的“工作氛围”。这些是随着人类文明进步而产生的新名词.古代雕刻匠人们有作坊一类的工作场所,也有以天地为“屋”的室外雕塑场地,当近现代的工业社会来临时,雕塑家们才有了真正意义是的工作室,正如雕塑木身空间探索的突破

性成就一般,划时代的把艺术工作室纳入所有艺术工作的重要范畴.工作室空间成为艺术家们创作、交流、探讨艺术,发现艺术的重要场所,并且走向了团队化与合作化。因此,作为一种活跃的模式,“工作室”也被引进到艺术教学中来。

工作室空间作为创作雕塑的场所而言,必然与雕塑工作者密不可分,人在其中创作雕塑并成为整个空间的一部分而存在.相互影响使得工作室的空间营造具备雕塑与建筑,雕塑与环境,雕塑与人的复杂

关系特征,简单的拼凑和牵强的依附都是脆弱的。工作者在其间,首要的是有适用感与归属感。艺术氛围的烘托,必要的是让雕塑工作室空间融会雕塑语言,更多的是抽象的模糊的切合,而非堆砌元素.概括提炼的运用雕塑语言,创造独特的工作室空间,营造适用而又富于雕塑愈味的场所,并给工作在其中的人以雕塑艺术的熏陶这一命题是极有价值的。下文将由这一主旨为切入点,通过分析服塑本身的艺术特色、创作过程、创作条件等为依据,结合环境艺术中的空间营造规律,具体探讨雕塑工作室空间的营造,以求找到其营造手法与趋向的关键。

第一章 功能特点及营造规律

雕塑工作室作为专用的雕塑创作及研究场所,有与其他艺术工作室相近的空间功能要求,也同时具有空间特例性,其主要表现是雕塑在创作中与工作空间的互动。这一特点,不但提出了功能上的具体实用性要求,也能以此为设计的着眼点,设置富有意味的互动空间。要找到工作室的功能特点及营造规律,首要分析的是雕塑本身及雕塑创作的特点,从中归纳分析其功能要求。

1.1雕塑创作的“特异性”

雕塑普遍探索的是空间、体量、容积、线条、质感、光线及运动等要素。雕塑的创作是由一定的空间条件与空间意识所决定的。题材、形式、材料等都是建立在以空间为基础的条件上的。创作的最大特点就是始终都在三维立体空间中进行,也就是说当其他绘画或者设计艺术工作都以平面为创作的基本条件之时,雕塑从一开始就现实地实现了作品的空间感。

雕塑空间意识的存在,决定了雕塑与环境、雕塑与建筑之间合理的空间组合及形式表现。

雕塑的创作工序始终都是在空间环境中进行着的“空间营造"。在整个空间区域内,雕塑最大可能地承受了对

于整体思维表象的注解,并且最大限度地完成了情感表征,可视可感可触摸。对空间的感受层次决定了雕塑这种空间感甚为强烈的艺术的语言表达。不可避免的,创作过程会受到周围环境空间层次感潜移默化的影响。因此,工作室以其自身的空间表征意义及表现形式,感官上的影响着雕塑创作及表达。体量也是雕塑中会经常提到的,可以说是“空间"的反向定义,空间代表虚,体量就代表实。这也是一种相互依存的关系,就如同划分空间的墙体与空间的关系一样,不同的体量特征可以体现不同的“空间性格”。可能是平静规则的,也可能是活动跳跃的。有的会呈现放射、发散的延伸空间的效果,有的则呈现凝聚、向心的收缩空间的效果。利用倾斜、弯曲、扭转等雕塑化的体量表现手法,在以工作室的功能性、安全性为前提条件下,可以最大限度地挖掘空间的精神内涵。

雕塑是可以“延伸的",也就是“空间大于体积’’。绘画有画框的限制,建筑有实墙的限制,只有雕塑具有游离于体积之外的空间影响。当创作更多的考虑到与周遭环境的吸引力或排斥力时,必然会在雕塑塑造手法上呈现区别。这种区别的形成直接导致了雕塑的物质实体与周边虚空的关系变化。雕塑既可以实体为中心,也可以虚空为中心。这是其他艺术无法为之灵活变通的。这样的虚与实的变化,与“计白当黑”很相似,空间环境中也经常会出现虚空间与实空间,因此,在环境中融入这一特质是很重要的,也是很有效的空间处理方式。在雕塑这一特定功能要求下,以逻辑思维来考量雕塑的空间体量与工作室空间的相通之处,借鉴雕塑创作的某些特征,运用多种手法营造独特的空间氛围。

1.2雕塑工作室的客观功能要求

既然是特定功能的工作室,必然在设计空间之前要分析其客观功能要求。首先,就空间面积而言:作为教学用地,一百平米的空间能容纳十至十五人;各类支架、用具、置物架等需占据一部分使用面积与空间;个人创作活动范围约为五至六平米,个人相互之问的影响会由距离的拉大而缩小。因此,在基地条件允许的前提下,应尽量扩大工作空间面积,以容纳多人在其中各自自如地展开创作,减少不利的相互干扰。

另外很重要的一个方面是空间的采光问题。自然采光与人工照明适应于不同的需求。雕塑创作时,一般要求稳定、少变化的自然光条件。其一是要有充分的光照,其二是要避免一天中因太阳位置变化而产生的不同光影问题。而对于人工照明,除了要有充足的照度、避免眩光之外,还要有照射在雕塑作品上的集中光源。光源的高度、角度、照度的组合构成方式决定整个雕塑创作的感官气氛。无论是自然采光,还是人工照明,都需要控制光的变化,柔化光的强度。在如何恰当利用光源的问题上反复推敲,便会由此而产生“光的细部”,出现“意料外”的光影效果,这也属于“光设计”的范畴,往往“光的影子”会使人感受浓厚的文化艺术气息。如图1-1,大面积的采光

天窗,将天光引入室内,保证了照明要求,同时辅以日光灯照明,协调了室内光线的均匀分布。如图卜2的大面积玻璃幕墙,也是很有效的采光方式。

在其他功能配置上,有与制作工序相关的系列设计。材料、工具的堆放与使用便捷,涉及到置物架、材料集放处的大小、位置处理,泥池、转台的设置、摆放。

如在进行大型雕塑创作时,要求在不同角 图1—2

度观察作品的阶段效果,从高处来观察除了靠架子或扶梯外,也可以

通过空间结构的细节处理,设计一个处于较高点的上人装置。

图1-2

直接设置了楼梯和和支架,如图1-3、1-4所示,则在靠墙位置设置

半层楼高的一条半通透式的走廊,是这一天光教室的精华所在,既可

以作为创作时的作业高点,又可以是观赏时的水平通道。

长廊内部又有一些小的变化处理,如图1.5,设计了高低错落如阳台般的突出部分,在高低结合处设置封闭式的楼梯,这个小变化,使得视觉与感官在很短的距离内感受到很大的动势。当走入有强烈纵深感的廊道空间时,经过短暂的幽暗再看到开阔的空间,有豁然开朗之感。

1.3营造规律

就功能要求特点来分析空间营造同时,利用其工作特征来组织空间,雕塑创作是以实体的塑造来体现空间的,彰显得更多的是情感特征,而工作室空间的塑造与其类似之处,恰恰是雕塑中创造丰富虚实空间以及体现均衡张力的表现方式。因此,综合以上论述内容,可以将雕塑工作室的营造规律归纳为几个方面:一是拉伸空间的层次;二是营造丰富的虚实空间;三是体现空间内部的均衡张力。空间的层次感依靠的是室内外空间过渡衔接、以及由外至内的纵深感。贯穿空间的轴线与空间层的构成起到了表现不同室内外效果的作用。以传统的审美观来看,空间的层次丰富,藏而不露,能引导人前行,是空间的完美体现。现代的“层构成”之说,也把前进过程中逐渐呈现完全不同的空间感作为表现空间的手段之一,有意识地使人看不到前方的空间,在没有到达之前便无法明了其存在的空间构成。

也可以说是使这种作为空间效果的层次平面性地展开,只是更注重的是空间上的并列。要拉伸工作室空间的层次,也就是要设置分明的等级感,从室外到门厅,从门厅到庭院,从庭院再到内部封闭空间,各部分的逐级私密性及重要性的递加关系明确。如果说这种等级拉伸是纵向的,从另一方面来看,层结构以条状并列的方式横向拉伸空间,各空间平行排列,单一空间内部进行了拉伸。

有了层次,还需要把握空间的虚实关系。类似于雕塑的实体与虚空的关系,空间的虚实存在于空间分隔物与所围合空间的转换关系。如图卜7、卜8是“长城脚下的建筑师走廊”中名为“手提箱”的设计,室内空间看似连通一体的整体,但通过顶部固定在活动槽中的木隔板,可以灵活的围合不同形状与用途的空间。设计师用独到的分

割想法诠释了空间围合与实体隔断之间的演变。

不同角度、不同高度、不同地点,看到同一空间的感觉是不同的。当致力于丰富空间层次时,也可以把空间的虚实转换作为一种手段来运用。虚空与实体相互衬托,使空间本身成为环境的有机结合物。把均衡与张力的概念引入雕塑室空间是受雕塑审美的启发。雕塑作品在环境中有强大的凝聚力与感染力,其影响范围往往深入周围环境之中,增加环境意境的表现。以一个焦点或中心的方式向外发散,使用块面大小、高低层次、倾斜角度等手段创作均衡空间,既有变化又整合于整个空间系统。在追求大空间的工作室场地同时,用一些小空间作为隔断或连接,如用门厅、走道、内庭等有机组合,与工作空间交替出现,增加空间的变化。大小空间巧妙结合穿插,松弛适度,既可丰富空间层次,又可打破死板的空间围合。

第二章 空间营造与相关因素

空间是具象的,又是抽象的。空间可以是一种实在的围合,也可以是一种感觉的引导。与普遍的空间营造不同,雕塑工作室空间的特异性通过上文的综述列出了一二,下面就以分析的功能特点与营造规律为基点,具体深入地探讨空间与功能、行为、审美、环境、技术等相关因素之间的关联。

2.1空间构造与功能要求

马克思主义哲学中“内容与形式”的辨证统一关系能很好地说明功能要求与空间构造的关系,一方面功能要求决定空间构造,另一方面空问构造又对功能起反作用。雕塑工作室的功能特色上文已经详尽分析,分析其空间构造的要求从以下几个方面着手:首先,空间结构是包括材料力学的整合体系,属于建筑学的范畴。任何一种结构都是以功能为前提的。由于雕塑工作需求可灵活布局的内部空间,因此在以钢筋混凝土框架结构基础下,无须设置完全围合的厚实墙壁,仅仅依靠立柱就可以支撑工作室空间的全部荷重,透空处理、虚实处理的形式尽可应用。同时这种结构也给工作室外形带来丰富的处理效果。

对单一空间而言,注重的是量、质、形等方面综合制约的考虑,多种条件相互牵制与影响。所谓量的制约,包括空间的面积、高度等,也就是空间的物理性质。工作室有其公共性,并作为教学空间存在,雕塑的工作活动范围相较其他艺术学科更宽,更多变,单一空间内的容积率相对要低。相应地,同等人数会要求更宽敞的使用面积。另外,大型雕塑的制作需要较高空间来容纳。所谓质的制约,包括采光、通风等,涉及朝向与开窗。

空间尺寸相对较大的雕塑工作室避免不了大开窗或是开天窗。人工照明也有更高的要求。这些设计细节都受空间结构深刻影响。如图2—1与图2—2是北京798艺术工厂,这片厂房由前苏联建筑师所设计,上面是仍在使用中的加工工厂,下图则是结构与其一致的被改造了的艺

术空间。

高大明亮的厂房把功能要求相差很大的不同空间形式统一在同一个空 间构造中。这不得不让人觉得叹服。所谓形的制约:功能对空问的形状的影响是复杂且多变化的,在充分利用空间的前提下,为更好地发挥功能,较多地采用矩形空问。看似单调,但工作氛围不需要靠花俏的空间构造来实现的,而是综合利用虚实的节奏体现空间表情。 间构造中。这不得不让人觉得叹服。所谓形的制约:功能对空问的形状的影响是复杂且多变化的,在充分利用空间的前提下,为更好地发挥功能,较多地采用矩形空问。看似单调,但工作氛围不需要靠花俏的空间构造来实现的,而是综合利用虚实的节奏体现空间表情。

功能对多空间组合的制约性:根据各空间的联系特点及适用原则来选择与之相应的空间组合形式。空间的感染力不限于人们静止地处在某个固定点上、或从某一个单一空间之内来观赏,而是贯穿于从一个空间到另一个空间的行进过程中来感受。对两个毗邻的工作室.如果在使用人数及功能方面有所不同,一方面可以借助这种差异的对比作用,使工作者从这一空间进入另一空间时产生情绪上的突变:高低、形状、方向、开敞度都可以成为对比的因素.另外一方面,空间的重复与再现则可以借助协调而求得统一。上述的两个方面是不可或缺的因素。再者,空间的相互渗透也是种增强层次感的做法。如以透空的展示空间来分隔工作室与室外庭院,既是室内外空间的过渡,又是相互渗透.雕塑工作室有各种工作条件的要求,会有各种不同职责的工作空间,多个空间的组合分布与穿插组合,不但要利于雕塑的制作、运输、展示等,而且在空间组合的韵律上要讲究形式的象征愈义。

2.2空间棋式与行为活动

人的行为活动方式适应于不同空间模式,当然一定的空间模式也可以引导人的行为活动.工作空间、交往空间、过渡空间作为三种较频繁探讨的空间模式载体,承载了工作室活动的很大一部分。从这三种分工不同却又相互联系,甚至交叉的空间营造出发,可以较深入地寻求空间对人的行为活动的能动性影响。

2.2.1工作空间

工作室中最重要的就是工作空间的营造,也是最符合稳定、沉静的学术研究特征的。学生在其中能够安定地学习是其首要目的。这要求室内空间有较封闭性,相对不那么活跃。以下是几处院校的雕塑教室,可以从中看出其相似规律及一般性。图2—3、2—4是南京艺术学院的雕塑教室,阳光透过玻璃射进来,在相对拥挤的室内空间中占据一席之地。简洁纯净的工作环境,只有雕塑者本身与雕塑对象是客观的“空间陪衬物”。

图2—5、图2—6、图2—7是上海大学如作坊般的雕塑教学工作室。稍经调整的空间布局与配套设施完善了工作室空间的实用性。老师与同学共同在其中相互切磋,一个工作室可以作为一个小型的生产

间,制作各种“雕塑产品”。

图2—8、图2—9、图2—10是天津美术学院的金属雕塑工作室、木雕工作室、石雕工作室。统一规正的风格,赋予空间整体的视觉效果和心理感受。空阔的长方形空间,木质的坡屋顶,悬垂的吊灯和一致的墙上置物架,简洁之处显精细。细观各工作室,又有微妙区别,器具与工具的不同,决定了空间布局的略微区别,相应的配套设施尺度和摆放又会有所区别。

在众多的工作室中,很少见到复杂的空间模式,单纯地以宽敞空间作为基本要求,在内部布局与细节处理上多注重实用功能。很有意思的是,恰恰是这样如同厂房般的空间特征,给人很强的吸

引力,也许就是在细节处理中的精心布置才能有这样的效果。

2.2.2交往空间:

在工作空间之外,还有不可避免的公共交往空间,这些学习之余的休憩地带,是不可忽视的课外熏陶和教育的好地点。重要的是师生之间的交流与促进。在沟通与交流中,雕塑作为大众化的艺术

形式,活跃了环境气氛.雕塑本身就是一种交流性的艺术,人与雕塑,雕塑与环境,环境与人,人与人都是处在联系与交往之中的。学校是学生与老师、学生与学生、老师与老师之间最重要的学术交流和活动场所,因而把工作室空间作为一个相互交流的空间来定义,也是一种教学模式的诊释。交流往往是用来提升艺术品位,培养雕塑素养的方式之一。

人性化的设计中,也包括人与人交往的便利与舒适.不少设计师追求大面积的“交往空间”,不过往往在广阔的大草坪、优美的内庭院、宽敞的下沉广场都看不到师生促膝谈心,交流思想的景象。对于雕塑的教学工作室这样一个创作与教学的艺术场所来说,没有深入的交流学习与潜移默化的熏陶是可怕的.创作的作品也失去了被品味的意义。所以,真正的工作室交往空间,不能被孤立、死板的大片空地占据,这样的空间毫无指向性,缺乏变化与安全感,也不合乎多样统一的艺术理念,只能是没有生气的“空地”。

在不少古典建筑中都用雕塑手法来修饰空间局部,或者就直接在入口处、广场上竖立标志性雕塑。到现代有很多的创作却模糊了雕塑的涵义,往往是与周围环境或者是建筑融合在一起,很难划定

其明确的界限.因此,在交往空间这一没有专业功能的地方,可以运用边缘性的设计作品,借鉴大地艺术、装置艺术等综合性的艺术手法,考虑把花坛,休息椅,或路旁音箱等各处小景也处理成供观赏的雕塑形式,也许是广场边上的长条凳,或者林荫路上的小师墩却能引起人对学习环境的热爱。可以用这种形式来作为雕塑工作室设计的一个分解点,换言之,就是把雕塑空间中的某些局部处理成实用的雕塑装置。当学习者,以使用者的身份与这些雕塑作品接触时,领悟的不仅是美妙的雕塑艺术熏陶,更重要地是理解了雕塑创作出来是与周围环境密切相关的,只有融洽地结合在一起,才能真正体现创作的现实价值。

有很多的建筑要素可以被用来扩大交往空间。小型庭院经常被安放在教学楼之见,作为交往的空间出现,其特征是亲和力强,容易让人停留片刻。四合院的形式就很适合这种小型庭院的设置,将各工作室空间安放在一个围和的空间中,庭院自然产生,可以营造一个内聚性的开放空间。廊道作为一种建筑部件也经常用做联系各空间、保证通畅的交往空间,能保证和提高交往、传递、沟通的效率。在工作面积相对要求较高的雕塑工作室中,为弥补交往空间不足,可以充分地利用“廊"这种交通方式,不仅局限于组织功能,它所形成的开放空间能很好地形成交流区域,消除被联系区域的明显界限。另外,充分利用一些消极空间作为交往用,是种很效的节约方式,如室内的走道、屋顶的平台、背阴面等,可以把这些没有实质性功能的残余空间,通过构件的围合处理,变成学生们乐于参与交往的积极空间。

2.2.3过渡空间

这里的过渡空间有两层含义,一是工作室内外空间的过渡,也可以称做是“灰空间”,另一种是内部各部分之间的过渡,也可以说是联系。作为室内外的过渡空间,其特点是“即不割裂内外,又不独立于内外”,是内与外的一个结合部。建筑师黑川纪章曾指出“缘侧”是典型的灰空间,这个区域提供了一个“中途点”来联系内外,如入口的遮雨棚。同样地,可以很好的利用灰空间来体现工作室的

特征,比如刘家琨设计的四川美术学院雕塑工厂,如图2—11,图2—12,图2一13.图2—14。

并不宽裕的基地,压缩了馆前空间,与巨大体量不相匹配的狭窄空间无法留予人们视线的上行和观赏,因此立面向下做出让步,而上部倾斜,并由此形成了“雕塑工厂”的雕塑感。入口处设置了较宽阔的架空平台,对外形成较开放的视线,以缓和坚实的墙面给人的压迫感;开敝式的过道,既是立面之间的衔接,又是室内接触室外的媒介。正如同空洞可增加雕塑的三度空间感,从某个角度上看似平面的墙面,另一个角度却能看到凹陷或者是窗洞,这就增加了空间的层次;并且,如雕塑般通过实体向外扩张,通过空洞,使内部空间与外部空间相沟通。而对于内部各空间来说,走道与中庭是处理过渡的两个重点。走道用于连接各空间,中庭则把各空间聚合起来。清华美术学院的新楼恰好是以这两个重点为连接手段,来处理各教室之间的关系的。

如图2—15,图2—16,以中庭为中心,四周分布教室,教室朝内的一面全部都是玻璃,从任意一个教室望出去都可以把中庭的全景尽收,而且还可以看到对面教室里的活动,这是个很有意思的设计。任你在哪个教室都可以知道对面的人在做什么,呈现一个“人看人”的趣味中心:不单是提供丰富的视觉效果与多层次的空间环境,也是一种享受学习气息的方式,这是更具有开放性的中庭空间。而图2—17所示则是在另一个中庭空

问中的走廊的设计。

拐角处设置的桌椅,引导学生走出教室,融入交往空间之中。通过设置引导让人自觉从一个空间“过渡”到另一个空间,也是雕塑的特征之一,通常雕塑都具有标志性或指向性。在工作室设计中利用这个特点对空间的导向性要求可以做一些标志性的装置,如指示物之类的。扬.盖尔在《交往与空间》中也有部分关于过渡空间的论述,其间注意到设计是如何支持与阻碍交往与公共生活的,虽然着重的不是工作室空间,但他提出的“便捷流动”的观点,是可以拿来参考的:中间的走廊、多余的门、尤其是室内外地面的高差都应避免。室内外应在同一平面上,只有这样才能方便活动的内外流动。也就是现在讨论较多的“无障碍设计”问题。

2.3理想空间与艺术观念

艺术氛围的刺激使身处其中的工作者有精神暗示作用,雕塑用形体来造型,建筑用空问来造型,两者都是立体的艺术,雕塑作为客体往往与人分离,主要从外部来欣赏;建筑则直接将使用者包围其中,如同大型的空间雕塑。工作者以身处其中的角度来感受空间的效果。雕塑工作室这一特殊建筑空间既是包围使用者的艺术空间,又是在其中创作艺术品的工作空间,因此其空间处理手法与艺术观

念的表达手法交织在一起,如何体现其超越其他工作室的空间感?

其空间审美特征体现在环境氛围、造型风格与象征意义等方面。构成协调统一而又有艺术感的工作空间,可以通过以下几个层面来实现:首先是明确空间的分隔条件,对工作室空间各部分的分割组成方式必须有其构成的秩序,通过秩序将空间各细节之间不同量的变化有条理地表现出来,以达到不同空间各因素协调组合。其次就是空间的方向性的有序变化,各空间形式组成的方向性构成统一的动态秩序。再者是强调空间意境的表达。

图2—18与图2一19是法国杜德尔工作室的大型展厅,室内空间不同类型的分隔组成均以雕塑的合理存在为最高要求,并最大限度地展现雕塑的体积与块面,以求空间与雕塑的艺术统一。由于空间的概念涉及室内与室外,因此在营造工作室空间时,要把两者作为一个审美整体来考量。理论的说法是把室外空间作为室内空间的延续,通常是室外空间制约室内空间的形成,而室内空间反过来又影响了室外空间的形态。

雕塑空间相较于一般空间要求尺度的宽敞,简朴单纯的空间更让工作者能施展创作。而就现代的审美观念而言,地域性、民族性的差异减小,理想的空间造型是不定的,风格多样.以雕塑本身的构成韵味来指导空间的格局就是一种特殊的极具个性的风格.可以推想,在雕塑工作室的空间营造中,运用这种手法来增强空间的艺术性是有益的方式。

当然艺术空间营造还是以不脱离雕塑创作的功能为前提的空间,这一要求正好适应性地决定了空间表现手段:运用较抽象的雕塑语言形式来隐喻地表达空间特征.往往这些形式会简化为几何符号。现代雕塑追求没有物质因素的自由思想.超越客观世界和社会现实生活,用纯抽象艺术表现精神世界.以抽象符号、几何形休和丰富多彩的色彩以及点线面表达人类的情感,对欲表达的客观形体加以简略、提炼和加工,使之更典型化,即具有更深刻的内涵。同时也追求材料的美感与自然表现力。因此,就其审美这方面着手,也把理想化空间定义得比较单纯。图2-20是中国美术学院的雕塑工作室,两层楼的层高,使得大型雕塑的创作游刃有余;并且能够设置一个较高的过道,方便作业及观察;各种材料堆砌在靠墙而

设的铁架上,使用起来很便捷。

由于室内面积充足,在摆放了各类工具后,还有较大空间活动自如。值得注意的是,在空间的处理上,没有花费多少笔墨,仅仅设置了照明灯的垂吊及简单的物品架,注重的是空间的纯粹性。实用宽敞的工作空间给创作提供了灵活自如的场所。

空间的美感既是由空间的形态、比例等客观条件来体现的,又是通过不同组合形式、表现手法来表达个性的。比例是产生舒适感、适用性、美感的最主要因素之一,致力于造型手法比例研究的可布

西埃,在强调比例的重要性的同时,也反复论述了比例的灵活性,他认为比例是有选择性地被应用的东西,不同设计师,依不同的环境条件、功能作用以及审美需求创造的空间具有风格迥异的比例与尺度。通过直观形态人们得到对空间的感受。实际使用到的却是空间,形态与空间的关系虽不是现象与内容这么简单定义的,但多少都存在着类似的关系。

2.4空间环境与人为环境

空间与环境是密不可分的,人为环境是空问性质、构成等的决定性因素之一。校园空间注重的是人文环境与学习氛围,必要的还要与校园历史及传统习惯相一致。雕塑工作室必然与其他各艺术学科比邻,校园大环境使得各类学科间也有相互的影响与交流。这不得不提到关于校园景观的问题,寻找校园人文特征与雕塑艺术氛围的结合点应作为重点。

如何寻找结合点,可以从以下几个方面来探讨:其一,校园环境的整体风格与工作室风格的协调。在日常学习与学术交流的现实中,学院作为最重要的活动及研究场所,扮演的是“精神背景”与“物质背景”的双重角色。校园环境整体风格的统一规划,成为兴建新型教学场地的基本条件。以教学活动与学术研究为中心进行工作室设计,在手法上带有严谨与庄严的意味,并且还要有广泛的包容性,活跃学术工作环境,缓和沉闷的气氛。其二,对处于历史建筑地段的工作室,不能仅局限于对空间功能使用要求的简单满足,还应该把作为样板的历史传统元素予以概括性地保留,与历史传统共生的文脉也应同样充分考虑。这样才能在为教学提供好的教育设施和条件之外,也提供视觉上的焦点和对历史文化底蕴的体验机会。

其三,工作室周边公共环境因素也是很重要的制约条件。是在校园内,还是靠近居民区,或者是临街,各类不同环境所体现的空间“性格”不一样,是“独树一帜”,还是“随波逐流",有待具体实际的操作。

由上可知,工作室空间与周围人文环境的关系是多样的,历史因素、学院特色、人文传统的功能都成为密切相关的制约条件。这要求在营造工作室空间之始,就有一种建立在新旧关系之上的恰当原则。工作室外部空问造型、色彩、机理,内部空间大小、高矮、分割等各方面都具有极微妙的影响。

学生进入以雕塑语言为主题的环境空间后对雕塑的外在形式、整体环境气氛产生的第一印象,既而沿着雕塑者通过作品和环境所暗示的导引方向,不断领略作品内容和各个角度展示的空间感觉.这意味着脸塑的审美信息,通过人为环境与空间环境的双重作用而对外传达。作为高校教育的雕塑学习者,具有较高文化层次和理智的心态,其空间形象适宜简洁沉稳,富有学术气氛与文化内涵.工作室设计是为雕塑教学、科研及各种交流活动塑造一个良好的环境。因此在考虑了这些人文教育方面的因素再来探究空间环境及其特征,才能把握学术空间的整体氛围。

2.5空间特征与自然环境

自然环境是决定空间特征最基本的因素。地形的错落,可能使空间呈现依山傍势的特点:各组成部分高低不同、大小不均、疏密分布,造就丰富的多空间的组合形式.体现不一样的空间感受,室内空间与室外空间相辅相成,互为点缀:各式通道组合,流线交错,统一中藏变化。另外,气候的差异也会给朝向、开窗、通风等提出不同要求。周边的植被悄况也会影响空间占地、室内采光及环境气氛的整体协调。救特的流水别墅独树一格的空间特征是最鲜明的受自然环境制约而成的经典范例。

现代的很多雕塑作品本身就是与自然相统一的产物。雕塑家摩尔往往将自然形式归结为形式的准则,追求雕塑的生命力与表现力,追求静止状态中所积蓄的能量的暗示。他的作品安放于大自然之中,比安放在建筑物中更显和谐与深意。雕塑的艺术语言是以物质材料作为载体的特殊情感语言,摩尔用材料的天生形式来表现其概念的忠实.工作室空间可以借鉴摩尔的自然法则,但毕竟不能象雕塑自

由地切合自然,应该提到的是能动性地适应自然环境,并利用自然环境创造独特的空间特征。如何来体现自然界影响下的空间特征呢?四川美术学院在重庆大学城的新校区是个很好的例子,校区保

留了原有的地貌,建筑和景观与自然结合,设计主要是围绕山势走。

很多空间的变换也是由于地势高差的影响,德国的园艺展览馆依周围景观呈现了特殊的空间特

色,如图2-21,图2-22,图2-23,顺道路的走势设计长长的斜坡,蜿蜒至密林深出,虽然造型特殊,但决不张扬,发散着静态的动感。狭长的空间效果,赋予具有令人印象深刻的空间特色,曲折的空间走向恰当地丰富了变化效果。室内空间的构造由建筑本身的形休结构制约而成,内部的错落关系可以概括高低两个层次,与外部空间相呼应。

在很多的工作室空间设计中,地形条件制约了空间面积、空间高度的设置,也制约了空间的形态,虽然在一定程度上影响了使用,但依地形而建的工作室空间,有其独特的个性,是最基本的设计方案因素的问题。因此,在融入自然环境的工作室设计中,也应保持其原有的风貌,而创造专属于“这里”的空间。

第三章 研究趋向及营造手法

3.1研究趋向及创新见解

上文也已赘述了雕塑工作室空间的营造制约因素与特色,而就近年来学术界讨论得较多的几个方面来看其设计趋向及手法,可以从中获知一些富有试验性的创作理念与构思。

3.1.1关于空间的“雕塑化"

早期的建筑与雕塑本来就是一体的,只是随着现代艺术的发展两者逐渐分离为不同学科,所以才有了雕塑建筑化、建筑雕塑化之说。这里姑且作个引申,谈谈雕塑工作室空间的雕塑化。事实上艺术的各门类都是相通的,而雕塑本身就具有空间性,因此雕塑的某些特征是可以与空间相互借鉴、交融甚至是通用的。古根海姆博物馆给人很强的雕塑力度感,曲线形结构塑造了扭转的立面与不规则弧面的内部空间,为现代艺术的展览提供了艺术的氛围与良好的观赏场所,其自由随意的空间处理令人不自觉地感受到身处巨型的雕塑作品之中;德国历史博物馆入口的螺旋造型,把放大的雕塑作品直观地摆到了建筑组成部分中;北京的中国银行大楼中庭的如刀削般的建筑块面,极具雕塑感,内廷空间就好似用一把利剑将一块石胚砍切而成,直率干脆。这些雕塑化的空间处理给工作室内外空间营造提供了强有力的示范。

当然,并不是要过分地追寻大师们的足迹,堆砌空间营造手法,只是从一些给人震撼、又与功能结合的实例中找到设计雕塑化的工作室可切入点:一是运用雕塑式的空间结构形式;二是塑造雕塑化的外部空间形态:三是解决内部空间的雕塑化。如图3—1,图3—2,图3—3,图3—4,图3—5,

图3—1是贝隶铭设计的德国历史博物馆的入口,螺旋形的构架盘旋上升,与塔特林塔有异曲同工之妙,是构成主义的雕塑作品在空间上的又一应用。艺术与功用相统一,空间与环境相结合。图3—2是尚在争论中的中央电视台新楼,库哈斯的方案给予建筑一种雕塑感的尝试,其结构和外观不可否认是具想象力的,如同切割重组的立方体,又有些扭曲的拉德方斯巨门的影子。这个方案象是个城市空间的雕塑,想象经过这栋大楼,所经历的不停变幻的超尺度空间效果,会是一般的摩天大楼所没有的震撼。图3—3则是一栋外形扭曲的瑞典公寓楼,其内部有一核心筒体,而外墙则处理成了扭转的形式,中间有些完全架空的楼层。看似被强行拧了一般的外观,让人有一种尺度上的“被欺骗感”,如同“巨手”的创作。图3—4和图3—5两张室内空问各块面浑然一体的效果,很另人惊叹。图3—4是某银行的大厅,大块倾斜的墙立面丝毫没有压迫感,反而使人豁然开朗。就实地参观过的感受来说,是很享受那种阳光透过天窗斜射在墙上的感觉的。图3—5运用大跨度的弧线打破直线条的分割垄断,使矩形的大厅空间有了横向的延展,如相互支撑的两个支点,失去一点便失去平衡。相比较这些大尺度的空间,雕塑工作室空间虽小,但雕塑化的营造手法是可以借鉴的,而且这也是一种趋势性的营造手法。

当然,如果工作室真是一座巨型雕塑,固然能有震惊的魅力,但盲目追求极端化与特异化必然是浪费的,而且也是极肤浅的。所以只有对其功能的详尽把握、营造手法的深入研究与设计实践中的领悟性创造,才是真正意义上的雕塑化工作空间。

3.1.2关于四维空间

所谓的四维也就是包括时间概念在内的空间范畴。长、宽、高,都是可以靠感觉来进行心理衡量的。在观察,体会空间的三维感的同时,时间也已经被感知了。实际是,当你身处三维空间中时也同时身处四维空间.对雕塑而言,四维的概念多数存在于有运动性的雕塑装置中。而工作室空间的四维概念,则是工作者在其中工作、行走、休憩的时间,以及在这个过程中对空间变换的感受。

这就是为什么能把时间与距离放在一起的原因.距离越远,到达的时间越长:反之,则越短。这个距离还是由空间本身的长、宽、高来决定的.于是又回到了三维的空间处理上来.在制定三维尺度之前是需要做距离上的考虑的。不过,时间是不能凭想象而控制的,设计者无法预测行进者会在哪里停留,工作者会在何时收工.可以控制的是:合理地拉大或缩短长宽高,这样能客观地增加或减少通过时间;

在途中设置一些“小关卡.,如花坛、休憩处、小装置等,阻止或延缓行进步伐,“强行”放慢脚步;在室内空间的比例处理上尽量平缓,适当提升空间高度(雕塑工作室面积较大,顶与地面的距离太小容易产生压抑感).使工作者能较长时间安定在工作间里。各种手段综合运用,使控制人行走或停留的空间节奏有微妙变化且富于趣味性。

图3-6.图3-7,图3-8,图3-9所示是中国美术学院,西湖边的美院以其独特的背景孕育了小桥流水、青砖碧瓦的文化校园.如上面四图所示,一段水区隔开两栋建筑,通过空间路程绕了个大弯,但行进在其中丝毫没有觉得远,反而会放慢脚步与水同行。室内的走廊也很悠长,但是全通透的,可以边走边关注近在咫尺的对面教室,人文也是一道风景。在空间的入口处都会有醒目的指示牌,鲜艳的颜色衬在灰色的背景中,或多或少都会吸引目光停留,这时,行进的节奏

又被它所控制了。当然也会有人行天桥这样的捷径,让你缩短通过空间的距离。

3.久湖南师范大学雌塑工作室

分析理论的目的最终是为了指导实践,在进行了多番实地考察、资料整理和调查论证后,以试验性的方案为具体实例,把理论真正用到实际中

,湖南师范大学雕塑工作室基地位于岳麓山脚,地势略有起伏,前后及两侧各有教室与民房数栋,周围植被丰富.有多棵一占树生长其中。工作室依大学城与麓山千年古书院的人文环境而兴建,带有浓厚的学术气息,并将整体建筑空间环境融入麓山自然地貌之中,追求人文环境与自然环境的协调统一,营造一个创作雕塑与研究雕塑的优质场所。依据地形、功能、背景等因素制定大的比例、尺度规划,设计中将方案的构思分为三个环节:首先确定工作室整体发展的思路与空间模式,考虑到工作室处于林区中,其空间形式的构成会带自然植被生长带来影响,因而空间形式的构思立足于适应树木生长,又利于对自然景物的观景,综合道路及两旁建筑物情况,建构可持续发展的空间组织模式,并为后续环节提供知道思想。第二个环节,承接工作室空间功能需要的整体思路,确定空间的组织形式,为空间单元的布局组成提供基本框架。第三个环节,兼顾雕塑教学中的群体教育与个人创作的需要,依据使用者的人数、要求具体协调空间组合形式。三个环节前后相继,保持明确的梯阶关系,形成统一而有弹性的组织体系。基于其深厚的文化底蕴及复杂的地貌特征,归纳其设计思路有以下几个方面:建筑空间环境要求适应学校整体规划风格及传统。作为美术学院的一部分,工作室空间与学院整体相一致的同时,又能体现独特的艺术门类气质,严谨中有创新,既继承了美术学院的平实、美观、实用的原则,又打破了一贯的校院空间营造定律,展现了务实而现代的新型工作室空间。空间的使用功能以教学科研为主,容纳不同年级学生同时开展学习与创作,并配备基本的配套设施,规划出共享空间与展示空间。“依山傍势”进行空间构造、形态、组合等筹划,强调适应特殊地形地貌,与周困景观相协调。

由于基地的环境及背景,在设计手法的选择上,从学院原有特色出发,先进行整体空间布局上的规划。纂地面积约为1000平米,前低后高,高差2米。不平坦的地形.就势规划出两块核和的功能分区:

前面部分较宽敞,且被树木遮挡处较少,作为创作区及展区;后面部分较狭窄,作为办公区.如图3-10,图3-11是工作室基地原貌,

首先分析功能模式:

分析雕塑工作室空间的基本组成,包含工作室(即教室)、研究室(或资料室)、管理办公室、储藏室等实用空间,以及门厅、过道、庭院、卫生间等服务空间.服务空间是相对固定的,其规模、尺度、空间位置等相对变化较小,做一般性考虑即可.而各实用空间的功能安排、数量、尺度设置则都与雕塑教学的规模、课程设置相对应。实际操作中,将庭院式空间布局作为基木形式,正好将树木也包用其中,而又不影响其生长,还能作为天然造景。

其次是空间环境的组织:

工作室总体发展用地面积狭小,但外形较轨整,建筑用地呈梯形。工作室要求有大型的车辆进出,车道设置成为首要问题。由于周围机动面积相当少,北面靠山,西面只有一条宽不到2米的坡道,东面坡道较宽,但被教学楼挡住去路.因此将南面的道路定为车道,并考虑将车辆出入口设在南面.但作为唯一的入口,人行与车行功能合一难免有所欠缺,若设立一个次入口作车辆入口,分散人流与车流更为恰当

,既而把主车道的东面端口与东面的坡道衔接起来,车辆驶入主道尽头即可左转进入坡道上的次入口。鉴于使用规模较小,因此其主入口的步行通道设置较窄,并将步行入口直接引入中心庭院,以减少通过时间.更关键的是将中心庭院作为联系内部空间组织的主体。空间平面由一组半包围式空间组成,通过中心庭院辐射的方式将各边联系起来。使各功能空间相对独立,形成内向、安静的空间环境,同时又保障了彼此空间组合、沟通的灵活性。空间形体的组合以环境总体为出发点,入口东侧设较高的工作空间,营造错落有序的空间形象,在外部形式与装饰处理上与学院美术楼相呼应。

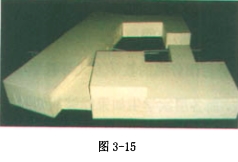

图3-12,图3-13,图3-14.图3-15,图3-16是初步方案模型示意图,图上方为北面。工作室为单层建筑,各单元空间彼此相邻,设置在西端和南端,光线充足。中心庭院为全开敞式,以几株古树为趣味中心,布置铺地、环境小品、格架等,形成透光、通风、遮阳的“绿空间:在空间内部塑造宜人的局部气候环境,体现特有文化氛围与环境特征。

再者是空间的组合与划分:

工作室单元体设置中,将服务设施归入东部次入口两侧的狭长地带。工作室内部由此可以留出相对完棋的实用空间,从而保证了使用上的灵活性。利用隔墙将实用空间划分为大小相近的教学用房,靠北端则将其设为办公室。在具体环境空间布置上,主入口西侧定为工作室空间,根据需要,将空间划分为三个大小均一的教室。而位于主入口东侧的则定为大型展厅,也可以作为大型雕塑创作的专用场地。展厅以东由于树枝较矮,只能设置一间空间较低的教室。各空间聚合式地组织模式使总体空间勾画有序,而又不失反站的灵活性.空间外观紧凑统一,高低错落,室内外空间协调配置.空间框架明确而空间的利用又相对合理,实现了功能空间的良性使用。

3.3适应干教学特色

雕塑工作室最首要的功能还是教学,虽然做为艺术工作室有其特殊的涵义,但基本的还是适应于雕塑的教学使用。

3.3. 1教育棋式与教学用地构成

就工作室而言,其教学特色有别于传统的教学模式,因此影响了雕塑教学用房的构成,用于非理性教学的空间为其主导空间,教与学不适于在班级的分割中展开,这种封闭分隔的教学方式与教学场所,妨碍了不同层次学生之间的交流,而各层次学生如果能够共处同一空间,或通过各教室设置与开窗位置等相互观察,将形成活跃的学习氛围。如图是中央美术学院雕塑系的工作间,如厂房一般高大宽敞的工作空间中,可容纳数十名不同层次学生同时创作,身处其中会有学习的动力,这种“混合式”的教学机制激发了创作的热情.换位到二楼的走廊,可以将所有学生的活动尽览,也可以换个角度观察雕塑作品。尽管这种模式还未形成系统.但对学生素质培养的优点是显而易见的,相互影响与共同学习,实际是一种开放式的竟争与促进,学习的氛围与创作的环境作为重要的物质条件,在很大程度上优化了教学效果。

3.3.2面向使用对象的设计

同为学校建筑,雕塑工作室设计的空间意义有所不同,形体的塑造、空间的把握是学习学习与研究的对象,身处其中的工作室是他们最便利的空间休验对象.因此,在满足使用功能的前提下,工作室空

间还应起样板作用,其主体空间结构,实用性装置设计,建筑环境小品设置,都应当充当胜塑教育的一种“教具”。并且,一个设计优良的建筑空间环境,是培养良好艺术素质的理想之处。3.3.3教学功能的拓展设计雌塑是种展示性的学科,其教学成果需要通过直观地展示效果来体现.雕塑教学空间的设计还需考虑展示空间的设置.这一类型的设施可以是橱窗、走廊、展厅,也可以是共享空间或中心庭院设计中有意识地融入这一功能,并能多角度的观赏雌塑作品.这种功能分区的设立应将其布置在相对独立,而又较方便搬运大型展品的位置,与正常教学可以同时或非同时地对外界开放。

综上所述,是在对脏塑教育自身特色和工作室建筑实例的分析和总结的基础上所得.工作室模式的教学科研正在逐步建立与完善,雕塑的教研也由传统的纯学术理论教育演变为理论与社会实践相结合,在进行工作室空间营造的同时,也得把运营机制及运作方式作为必要因素考虑,毕竟传统意义上的教室与工作室最大的区别也就在于是否与社会接轨。以这方面影响为前提条件下,老师与学生的雕塑创作内涵除了训练、学习等学院目的外,更应把城市景观建设、建筑环境营造等实际限制考虑进来。一定的制约产生的理想化与形式化矛盾会使得创作者作取舍挣扎,这种特点正是传统教室教育所不能教给学生的。不可否认的是,工作室作为双重性质的载体,是兼融并包的空间,艺术与技术、理想与现实、理论与实践并存.因而,胜塑工作室的室内外空间环境的适用性、艺术性及隐喻性手段的烘托,融合雕塑与建筑的三维空间形式语言,势必是其他艺术工作室所不能具备的特质。雕塑比其他艺术品更能大众化的交流,更贴近面对面的生活.通过雌塑与建筑,雕塑与环境的融会交织的设计,雕塑工作室所呈现的将是和谐而又震撼的空间效果。

结语

本篇论文从环境艺术的角度出发,围绕雕塑工作室的室内外空间营造进行了形式、功能等各方面的论述。通过对一系列实例与实践的分析与论证,研究了规律性的营造法则、具体实施、及相关因素,解决了雕塑工作室空间与各制约条件之间存在的实际性问题。本文只是从一个细微点入手,结合所研究和涉猎的专业知识,管中窥豹,着重探讨的是如何营造具“雕塑氛围”的雕塑工作空间。浅薄文字难免偏颇,只有将三年所学落到实处,也为尚未正式投入运作的概念方案论证其可行性。最后衷心希冀看到更多更专业的研究成哭及设计方案。

参考文献

专著部分:

[1]彭一刚著.建筑空间组合论[M].北京:中国建筑工业出版社,1998年第二版。

[2] 罗伯特.文丘里著.建筑的复杂性与矛盾性M].北京:中国建筑工业出版社,1998年

[3] 刘芳苗阳编著.建筑与空间设计[M].上海:同济大学出版社,2001年.

[4]钱健宋雷编著.建筑外环境设计[M].上海:同济大学出版社,2001年.

[5] (日)小林克弘遍著.建筑构成手法[M].北京:中国建筑工业出版社,2004年.

[6] 朱铭主编.环境艺术设计[M]. 山东:山东美术出版社,1999年.

[7] 来增祥陆震纬编著.室内设计原理[M].北京:中国建筑工业出版社,1996年.

[8] 常怀生编著.环境心理与室内设计[M].北京:中国建筑工业出版社,2000年.

[9] 刘盛璜编著.人体工程学与室内设计[M].北京:中国建筑工业出版社,1997年。

[10] 龚兆先潘安编著.教育建筑[M].武汉:武汉工业大学出版社,1999年.

[11] (韩)建筑世界株式会社.教育福利空间[M].大连:大连理工大学出版社,2002年.

[12] (西)阿里安.莫斯塔第著.教育设施[M].大连:大连理工大学出版社,2004年.

[13] (日)长谷川逸子.建筑计画工房.兼容空间与共享空间的节点和细部[M].北京:机

械工业出版社,2005年.

[14] (日)彰国社编.光.热.声.水.空气的设计[M].北京:中国建筑工业出版社,2005

年.

[15] (英)赫伯特.里德著.现代雕塑简史[M].四川:四川美术出版社,1989年.

[16] 皮力著.国外后现代雕塑[M].江苏:江苏美术出版社,2000年.

[17] 苏立群著.雕塑技法[M]。江苏:江苏美术出版社,1999年.

论文部分:

[1]萧长正.顺势而为——个雕塑家的建筑[J].清华同方数据库.2004年.

[2]卢轶.建筑的雕塑化呼唤一建筑与雕塑相互关系的思考[J].新美术.2002年第4期.

[3]陈学文邱景亮.建筑雕塑化[J].装饰.2005年第5期.

[4]张永升.关于环境艺术空间的探讨[J].清华同方数据库.2002年.

[5]姜凡.空间的有限与无限[J].装饰.2001年第9期.

[6]李友生.漫谈日韩艺术院校雕塑教学及图书馆[J].清华同方数据库.2005年.

(7]刘涛 夏俐.建筑室内空间的自然光【J】.演华同方数据库.2000年

【8】(法)伊夫.米肖.杂乱空间中的一塑[J].世界美术.2000年第1期.

[9]严国卿.雕塑理念与环境艺术【JJ.装饰.2001年第1期

[10]张建波.文化透析一雕塑之于空间意识的意义.艺术百家.2003年第4期

[11]张鹏.建筑空间中的雕塑一理查德.塞拉的装置雕塑.世界美术.20((年第4期

附 录

附录一:国内开设雕塑院、系的高校

E:ll二京]中央美术学院、清华大学

[天津]天津美术学院

[辽宁]鲁迅美术学院

[吉林]吉林艺术学院

[上海]上海大学

[山西]山西大学

[江苏]南京艺术学院

[浙江]中国美术学院

[江西]景德镇陶瓷学院

[山东]山东工艺美术学院、山东艺术学院

[湖北]湖北美术学院

[广州]广州美术学院

[广西]广西艺术学院

[四川]四川美术学院

[云南]云南艺术学院

[陕西]西安美术学院

[新疆]新疆艺术学院

三大高校雕塑系教学改革考察报告摘要(自清华同方数据库)报告内容:1999年至2002年间中国美术学院雕塑系、中央美术学院雕塑系、鲁迅美术学院雕塑系教学改革情况分析比较研究方法:调查问卷,访问师生研究目的:基础信息搜集与研究,为院校改革提供参考具体内容:

一、课程设置:

1、90年代的课程设置以泥塑、素描为主,虽然也加入了色彩、城雕方案、硬质材料等课程,但很有限,三校课程安排与课程基本保持相等状态。

2、2000年以来各校课程设置差异较大。鲁美课程变化最突出,跨越性较大着重强调观念和理论性的工作;中美的课程设置涵盖硬质材料的各个环节,从技术层面将材料课程纳入正常教学安排中,相对稳定;而中美的课程设置似乎介于二者之间,表明他们在教改及课程设置的问题上仍有诸多技术环节可能需要进一步深化。

3、在课程具体设置上,中美与鲁美的课程设置具有相当的开拓性,丰富了课程设置,调节了几种课程的搭配衔接,在统一的时间量内完成不同课程的要求。另外,鲁美的课程加强了对现代艺术史的贯通教育。

二、基础教学与材料教学的关系:

数据调查表明学生对基础课的要求高于对材料课的要求,基础教学与材料教学的相对关系突现出来。当学生无法完全理解现代注意及材料的精髓时,只能将目光重新转回能够理解掌握的写实课程。

在进一步分析中发现,金属、陶瓷与综合材料在每所院校都有出现,这些材料易于操作,并可以将对于写实雕塑的认识深入其中。而对于一些不易掌握的材料如玻璃等,可以多提供信息与技术,即使无

法直接操作,也可以提供一些直观上的导向。

三、教师在具体教学中的影响:

调查显示承认老师创作对自己有影响的学生比例都占到百分之六十以上,但对于是否欢迎老师每天讲评,学生却不及其影响比例高。分析原因,是学生对老师的期待性与师资的欠缺存在着矛盾,如果老师能保持一个好的创作状态将对教学起到潜移默化的作用。

四、系与系之间的合作:

教师交流、学生交流与资源共享可以取长补短,扩大改革的基础,使师生便于相互了解,尤其是学生的交流将更早促成年轻艺术家及群体的形成。研究结论:改革的关键是如何使当代新的观念和媒介成为具有独立精神的学科,其目的是实现将材料、观念等艺术语言纳入正常的教学中,调整知识结构,建成一套行之有效的教学体系和方法论。

后记

通过三年环境艺术课程的学习,使我对空间、环境、建筑之间的相互关系产生了浓厚的兴趣,也对“形体”、“尺度”、“体量”的概念有所认识。学习中,有很多的机会使我能够接触到雕塑教学,因此能让我分别从环境艺术和雕塑艺术的角度对一一些问题加深认识。对“空间设计中虚实空间如何结合”、“空间的雕塑感与雕塑的空间感”、“环境与雕塑的结合”、“环境设计与雕塑创作各自不同职责与社会角色”等问题进行了一系列的思考和研究。文章里有很多都内容都是自己平时实地考察所拍摄的照片,或者是摘选自平曰所收集的艺术创作中的真实感受,以及读书感想中的可贵资料,因而论文最后成品实际上是自己这些年来的心路历程与总结。由于本文资料尚不够全面,在“雕塑工作室”方面的研究还有待发展,再加上本人文字水平有限,只能忠心恳请老师、同学对论文批评指正。

论文从构思开始直至最后成文都得到导师孙泉副教授的细心指导,三年来也是孙教授引导我在环境艺术之路上探索前进,在这里要表示真诚地感谢。同时也感谢其他所有帮助过我的老师和同学!

铜装饰、铜雕塑、品牌铜门加盟代理联系方式>>>

关键词:铜装饰

铜门及相关关键词在百度上的排名效果>>>

全国品牌艺术铜门 铜雕塑 铜装饰

全国品牌艺术铜门 铜雕塑 铜装饰

|